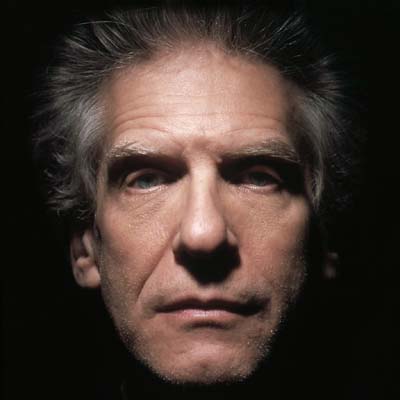

大卫-柯南伯格:血腥男爵的肢体语言

时间:2010-08-11 00:28 来源:雅虎

在2005年5月的戛纳电影节上,加拿大导演大卫·柯南伯格的新电影《暴力史》初次公演,那是他有生以来拍摄的第十五部长片,因为宣布这部电影的放映权已全部卖光,柯南伯格陷入了麻烦。“过去那么多年,我一直等待这样的机会,”他对一名不谨慎的记者说,“但在此之前,没人愿意多搭理我。”他这么说当然是在开玩笑,但在超过30年的电影生涯中,这位导演过《苍蝇》、《死亡戒指(又名,孽扣)》、《欲望号快车》,以及其他十数部极度使人不安的电影的男人,已经制造出一批超级狂热的影迷,其狂热程度甚至使他们完全不能领会柯南伯格语气中的调侃意味。新闻出街后,他的影迷在互联网上联名抗议,悲恸者有之,谴责者有之,大家一致认为66岁的柯南伯格背弃了与他们之间早先达成的契约。“人要注意自己的言行,你必须首先想到那些影迷有多么热情。如果没人在乎你说什么,这件事也不会引起这么大风波。”在后来的采访中,他说。

但如果他其实不是在开玩笑呢?还有哪个导演比柯南伯格更有资格去歇歇脚,换换口味,找些不错的投资商,去拍一部优质的爆米花电影?过去20年的时间里,他拍过的电影无疑算得上是英语电影中,最优秀、最具有挑战性和最不同寻常的,这样的履历足以使任何人获得崇高的荣誉,但在商业化世界,这同时意味着,柯南伯格不可能通过自己的电影发家致富,他仍然不得不想尽办法找投资,并把支出费用尽量控制在预算之内。在他上一部电影《蜘蛛》拍摄期间,柯南伯格常常利用午餐时间(“我宁愿利用那点时间来打个盹,”他说)不停地打电话,以期从形形色色的投资人和发行人那里,再榨点钱出来。《蜘蛛》的男主角由英国著名演员拉尔夫·费恩斯扮演,片中,柯南伯格延续了他对人性的关注,将镜头对准一名被精神分裂和失忆所折磨的精神病患者。这部电影的最初预算只有1000万美元,但制片人甚至连这么多钱也筹不到。于是,柯南伯格决定延期获得属于自己的那一份,整整两年多时间里,他鞠躬尽瘁,但一分钱都拿不到,可即便如此,他回忆说,“经常,在去摄制组时,我不能确定这个摄制组是否还存在。”他曾不得不回到故乡多伦多,和老朋友伊万·瑞特曼——他为柯南伯格70年代拍摄的那些最早期、最血腥、最低成本的电影担任制作人——在一起消磨时间,直到对来自好莱坞的耻笑变得习以为常。对于这样一个曾经受尽主流电影界白眼的男人,如果他愿意,难道不可以让他的电影卖座吗?那些铁杆影迷的反应的确有点太过火。

事实是,无论柯南伯格,还是他的崇拜者,早先都曾希望实现商业上的突破。在他做了10年的低成本恐怖电影导演之后,1983年,他为蹩脚的制片人迪诺·德·劳伦提斯改编了斯帝芬·金的恐怖小说《死亡地带》,这一行为被看作是他不体面地向主流投降的预兆。10年后,柯南伯格推出《裸体午餐》,这部由威廉·巴勒斯创作的小说被普遍认为不适合进行电影改编,而柯南伯格此举也被看作神经错乱。之后,紧接着,他宣布了下一个计划,华裔作家大卫·亨利·黄创作的《蝴蝶君》的电影版,这次的预算充裕得足够他们去长城拍外景,而柯南伯格也满心希望《蝴蝶君》可以成为他的“脱销电影”。事与愿违,尽管两部片子在艺术性上是卓越的,具有深刻思想性的,集合了他所有早期电影的优点,但不管是因为巧合还是其他原因,两部片子都遭遇了票房惨败。

这也就不难理解,为什么《暴力史》最终还是没挠到大多数人的痒处。这部电影造价高昂,改编自一部小说,原作文笔生动,充斥治安条例、爆炸和有组织仇杀,改编后,情节紧张,但更倾向于一种哲学式的冥思,即,是否我们的意志和我们的过去将决定我们此刻的身份。该剧将原作《I'm Not Stiller》中关于身份的探讨,融合了一种漫画书式的粗线条的紧迫感,是一部涵义深刻的电影,如果柯南伯格原本想获得商业上的成功,他也许不应该把它拍得那么复杂。我们必须承认,有的艺术家,比如,左小祖咒,比如,柯南伯格,他们本身具有的才华是卓然于世的,但这些人在面对商业与艺术的冲突时,却总会身不由己选择忠于自己的内心,尽管他们事实上很希望自己的作品获得更多人青睐,但这种善意的野心,最终总是会碰壁于内心的高傲和现实的冷漠。

《指环王》中扮演阿拉贡的维戈·蒙坦森,在《暴力史》中扮演丈夫汤姆·斯堂,是一个小餐馆的老板,自称现存于世最幸运的男人。一天晚上,几个不速之客来到这个餐馆,性格温和的汤姆·斯堂阻止了他们的抢劫计划,他的勇敢以及其动作片英雄般的风范,使他成为全国媒体报道的热点。之后的日子,餐馆中总是有慕名而来瞻仰其风采的人,其中有个穿黑衣的外乡人,名叫佛格堤,他在新闻报道中看到汤姆的照片,声称他根本就不是汤姆·斯堂,而是另一个不一般的人物,20年前从一个罪恶的黑社会组织中消失,而且仍然欠他一些东西。佛格堤只有一只眼睛能用,暗示他其实认错了人,但他对自己的看法深信不疑,而且,他也不是个会轻易动摇的人。

那些仍旧用老眼光看待柯南伯格电影的人,可能会注意到,为他贴上标签的早期电影中采用的元素,在《暴力史》中出现得并不多,例如,并没有谁的脑袋被引爆,这是他1980年代的《夺命凶眼》三部曲中最让人难忘的影像;也没有像在《录影带谋杀案》或《感官游戏》或《疯狗症》或《欲望号快车》中出现的,通过某种插孔进入人类身体的企图。但即使他后来的电影超越了20年前被命名为“身体恐怖”的表现形式(在其中,恐惧并不来自外在的可征服的怪物,而是更加可怕的,来自他们体内),扩展了表达主题,但他对身体本身——他称之为“人类存在的首要前提”——的迷恋,是难以割舍的。

“即使是关于'过去’这样的话题,”他说,“也绕不开身体这个概念,因为你必须涉及到遗传学等问题,涉及到你的外在存在形式(即身体)在多大程度上影响了你立身存命的哲学体系和精神状态,我认为《暴力史》,类似于《蜘蛛》,是聚焦于肉身的电影,这也是为什么其中没有激烈枪战的原因。这里的暴力是非常私密的、短兵相接的,手对手,面对面。”

为了赋予《暴力史》中的暴力以私密感,他看了大量关于自卫的DVD,他说:“主要就是教你怎么在街上杀人。最吸引我的是,怎么靠近并制服一个人。你不能后退,必须接近他,和他面对面,而这样的举动会使对手震惊。如果你选择离开,那么对手就会获得完全主动。这时就要求一种亲密感。你嗅到了那个试图抢劫你的人的气味,你吸入那气味,你将攻击他,让他吃惊,制服他。我认为这是一种很有趣的感觉,而这也是这部电影所要表现的暴力的基调,粗野、巷战式的、笨拙的。维戈·蒙坦森拥有天生的竞技气质,但是,这种暴力即使由保罗·吉亚玛提(《杯酒人生》)来表达,同样会让人触目惊心。”

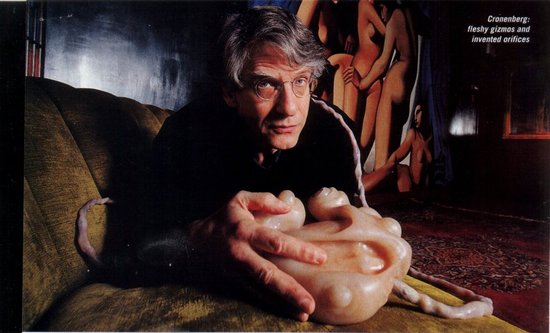

柯南伯格对肉体的持久关注,实际上,是形而上学的,即,人与人、人与自然之间界限(在他的电影中,常常被表现为肉体间的渗透和感染),具有何种程度上的可渗透性?找到一种新的、打破界限的方式,如,心灵感应、爱、基因拼接、外科感染、性违法,等等,这样的企图是英雄式的壮举,还是一种劫数,或两者都是?非凡的想象力与以上问题相啮合,令他创造出一些可被载入电影史册的影像,这些影像匹敌于路易斯·布努埃尔在1929年的电影《一条安达鲁狗》中创造的著名场景——云割裂月亮,男人割裂女人的眼球,手掌上爬满蚂蚁,钢琴上腐烂的驴肉,女人的腋毛长在男人嘴上。在柯南伯格这里,则是爆炸的人头,为“变种女人”实施妇科手术的工具,昆虫打字机,失事汽车中的身体暴露,为逃避金属探测器而完全由骨头和牙齿组装的手枪,被嵌入躯干的录像带。难得的是,以上极度逼真的特效,尽管显得过于可怖,但都不是为了哗众取宠而出现的,它们服务于电影的叙事性,看上去谨慎且适当,作为隐喻和象征的手段,令电影锦上添花。

说到柯南伯格本人,他与自己虚构的那些错乱角色可谓相差千里,这种对美学实践中极端手段的喜爱,可能恰好证明了这一点。他生于多伦多,从来没有离开那儿超过一年,这个作品中具有强烈犯罪倾向的艺术家,在从未离开本乡本土的情况下,想象力和创作天分茁壮成长。过去20年出任他电影中服装设计师的妹妹丹妮丝说:“人们常常问我,柯南伯格到底住哪,他们不能理解,他怎么可能一直呆在多伦多。他喜欢回家,外出游历总是为了拍片,或做与此相关的事。他是一个喜欢在家消遣的人。如果不离开家也能拍电影,他会这么做的。”几乎他全部的电影都是在多伦多或附近地方拍摄的。《欲望号快车》这部片子,他说,是在以他家为圆心,半英里方圆内拍完的。他妻子和三个已成年的孩子,都曾协助他做过电影方面的工作。他和儿子布兰登,目前正在共同设计一款电子游戏。

“他可能是我见过的最谦逊、最朴素、最可爱的人,”玛莉亚·贝罗说,她在《暴力史》中演妻子伊迪·斯堂,“某种程度上,这就是他创作的基础所在。他能够很轻易地进入内心世界,找到那些模糊隐秘的所在,并以艺术的形式将之展现出来,而不必在现实生活中刻意去压抑它们,也不会受到那种错乱情绪的影响。工作中的他是最佳父亲,从不要求你取悦于他,但你却总想去取悦他。”

维戈·蒙坦森说:“每一天,他都是直率的,好奇的,好像他正在分析他做过的一个梦,就是这种感觉。没有喊叫,没有反常,没有怪癖,他似乎对一切驾轻就熟,会很放心地让我们去构架某些环节,并向他展示出来。经常,我们会做一些即兴发挥,而他则无条件采纳,不会回看,也不会停止。他思维敏捷,令我们觉得自己是他的合作者,是整个计划的一分子,像讲故事的那个人。这会令你想方设法想要帮助他,令你尽力想把工作做好。他从未以任何方式对我表达不满。”

一个几乎每个人都曾用来形容柯南伯格的词是“沉着”,他的妹妹同意这种说法:“你别想听到他尖声喊叫。我们在中国拍《蝴蝶君》的时候,有一天,要拍杰瑞米·艾恩斯和尊龙在火车上的一场戏,火车突然带着全体工作人员开动了,显然,有人说这个时候火车必须开走,因此火车就开走了。车上的每个人都觉得心烦意乱,因为不知道将去哪,也没有翻译,谁也不懂中文。最终,有人送回了工作人员,并让他们下了车,但显然,火车上的那幕戏不会发生了。”因此,她解释说,柯南伯格重新编排了脚本,让情节发生在车站。“效果很不错,”她说,“没有喊叫,没有戏剧性事件,他就是这样的做事方式。”

这种看似随和的,海纳百川式的创作方式,最不寻常常之处在于,通过如此“精诚协作”而拍竣的电影,最后总能被归入最风格化的影片之列,且观众第一时间就能确认是出自柯南伯格之手,怎么做到的?

“需要一点魔法,”他说,“也许是个人气质决定的,因为如果你是个对抗主义者,对很多人抱有敌意,那么,与你一起做事的人也会倾向于采取相似的态度,整个工作环境将乌烟瘴气,大量的精力会浪费在这个上面。我不希望出现这种情况。我是个权谋主义者,很通情达理,会倾听,与人交流,可最终,我不会违背自己的意愿去做任何事。这是我的技巧。即使我确切知道自己想要什么,也会选择与人协商。”

上世纪70年代早期,柯南伯格以在加拿大拍摄低成本恐怖电影作为自己事业的起步。首部长片《淫魔劫》,由伊万·瑞特曼做制作人,讲述某高级公寓里的住户遭遇不明寄生虫侵袭而成为宿主,陷入无法控制的性疯狂状态,最终在得到高潮的同时也收获了死亡,影片结尾游泳池的一场戏像是恶魔的盛宴般惊心动魄。摄制时间是1974年,成本只有区区18.5万美元。说它比大多数低成本电影处女作更令人印象深刻是很保守的说法,它销往35个国家,在家乡引起一场大动荡,在加拿大很有影响力的杂志《周六之夜》,刊登了讨伐此片的檄文,标题就是《你应该知道它有多坏,毕竟,你为此掏了腰包》,文中指出,这部电影的主要预算来自刚成立的加拿大电影发展公司,一个由纳税人负担经费的机构。而之后,发生在下议院的论辩几乎使加拿大电影发展公司关门大吉。

除了加大赌注之外,接下来还能干什么?“我当时在纽约,”瑞特曼说,“正在看公共电视频道播放的夜间清谈节目,出现在画面上的人全部一丝不挂,嘉宾之一是玛丽莲·钱伯斯。我立即给柯南伯格打去电话,说,'我有个主意’。”

钱伯斯是70年代的色情片明星,早期做过“象牙雪”香皂代言人,成为《疯狗症》的女主角。该片讲述一个接受实验性植皮手术以保全美貌的女子,因手术失误,突变而成为性吸血鬼。谈起这部电影时,柯南伯格说:“我意识到,人们爱看恐怖电影,爱看劣质的演出。他们希望它惨不忍睹,希望它成为《九号行星外层空间计划》这样的电影。甚至到我拍《灵婴》时,我和两个非常好的演员奥利佛?里德与沙曼塔·艾格一起工作,我发现,人们宁愿觉得这部电影不太好,也不愿意正视它事实上是没那么差。”

说到《九号行星外层空间计划》,此片可谓西方cult片翘楚,荣获电影史上最愚蠢电影头衔第一名。说它烂到无与伦比,还真是一点不冤枉。《九号行星外层空间计划》已成为一个噱头,很多人就是用它来考验看谁能坐下来从头看完。这个高难度任务会令很多耐性十足的科幻迷都头疼不已。这部电影里,有僵尸有活死人还有吸血鬼,太空服是用金属箔片做的,宇宙飞船是纸盘子叠的,还有能看得人直翻白眼的低级特效,你简直不敢相信,有人会蠢到把所有最糟糕的元素都放到同一部电影里面去。如果你是个十足的cult迷,或是搞电影专业的,或干脆想学习如何搞砸一部电影,那这片子也许会有趣得多。令人惊讶的是,烂得这么出名的片子,却能引发无数影迷的热情。只要看过蒂姆·伯顿导演,强尼·戴普主演的《艾德·伍德》,就会知道艾德·伍德这个烂导演是多么有名了,不过,他那一往无前破除万难的执著精神,还真是可爱。

言归正传,拍完《死亡地带》后,1984年的大部分时间,柯南伯格为《魔鬼总动员》写了12份剧本草案,没想到该剧制片人全盘否决,他发现自己即将身无分文。瑞特曼——他“一直认为柯南伯格应该拍一部喜剧”——鼓励他去了比华利山,指点他去争取《银河系漫游指南》的改编权。“差点就成了。”瑞特曼说,“之后,大概过了一个星期,喜剧鬼才梅尔·布鲁克斯打来电话,提供给他《苍蝇》这个选题。”

- 上一篇:上一篇:樊少皇:虚竹PK金山找 那个是真自我

- 下一篇:下一篇:智利的白发“镀金火车头”